Выставку "Под сигнатурой Южной Пальмиры" посвятили Одессе

Многогранная одесская школа – один из самых выдающихся феноменов в отечественной и европейской культурах. Ее корень достигает конца ХІХ века, а традиции сохранены не только художниками Одессы, но и других регионов до сих пор.

Произведения из фондов ЧОХМ, представлены на ретроспективной выставке «Под сигнатурой Южной Пальмиры», охватывают основные периоды ее существования и датированы 1890-ми – 2013 годами.

Становление одесской профессиональной художественной школы состоялось во ІІ половинах ХІХ века, когда было создано первое в Украине художественное заведение – Одесская рисовальная школа (с 1900 года – Одесское художественное училище). Вокруг нее на волне активной выставочной деятельности сплотились талантливые художники, которые впоследствии создали открытое объединение талантливых художников – Общество южнорусских художников (ОЮРХ), которое действовало на протяжении 1890-1922 годов.

Его основатели и члены, большинство из которых были преподавателями Одесского художественного училища и получили академическое образование в Петербурге, стали последователями идей передвижников в модернизированном по образцу барбизонской школы варианте, но также ассимилировали в своем творчестве идеи импрессионизма, авангардизма, что привлекает их творчество в контекст европейского искусства. В частности, К. Костанди, Т. Дворников, П. Нилус и их ученики заложили крепкую подпочву одесской художественной традиции, внедрив идею мировоззренческого пленеризма.

Так развилась линия южнорусского импрессионизма с его вниманием к плэнерному пейзажу, значительно отличающемуся от французского.

Другие художники, которые были учениками Костанди, но хотели большей свободы творчества, начинали собственную деятельность в 1910-х годах как члены авангардистских группировок и привнесли в классическую школу дух новаторства (А. Нюрнберг, В. Издебский). Первой волной культурного обогащения традициями европейского авангардного искусства стали передвижные экспозиции «Салоны Издебского» (1909 - 1911 рр. ). Они стимулировали появление «весенних выставок» (1913, 1914), и наконец выставок «Независимых» (1916 – 1920 гг.).

В Одессу на выставки ОЮРХ и «Независимых» до 1920 года привозили свои произведения известные художники Москвы, Петербурга, Варшавы, Риги, Киева, Полтавы, Чернигова и других городов. В разное время на выставках ОЮРХ, которых состоялось больше ста, экспонировались произведения В. Серова, И. Левитана, М. Мурашко, М. Пимоненко, С. Свитославского, многих других прославленных и менее известных русских и отечественных художников, большинство из которых в 1890-х годах были сторонниками камерного лирического пейзажа.

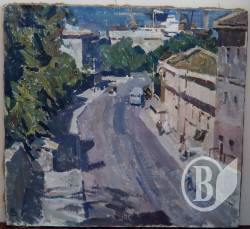

На выставке представлены работы экспонентов ОЮРХ разных лет, среди которых камерный настроевый «Пейзаж» (без года) одессита Исаака Бродского (1884-1939), известные живописные полотна киевлянина Сергея Свитославского (1857-1931) «Рыбацкие сети» (1890-ые гг. ) и черниговского художника Ивана Рашевского (1849-1921) «Август» (1921 г. ). В 1922 году традиции ОЮРХ переняло и продолжило в новых условиях более широкое объединение Общество им. К. К. Костанди, которое семь лет занималось активной выставочной деятельностью с привлечением участников из других регионов. Среди его членов был ученик Костанди и Ладиженского, известный художник-график, преподаватель рисунку в ОХУ (1948-1949) Константин Ковтурман (1894 - 1974) («У причала», 1957 г. ). Весомый взнос в художественно-педагогический процесс Одессы, начиная от 1925 года, сделал художник-универсал, ведущий педагог Михаил Жук,(1883-1964), представленный на выставке произведениями раннего, а также зрелого периодов творчества, когда художником велся поиск национальной идентичности на основе достижений украинского, русского и польского искусства эпохи модерн, символизма, и ар-противень («Женский портрет», 1921 г. «Букет», 1943, г. ).

В классический период развития одесской художественной школы (1940-1960-ые гг. ), для которого характерное возрождение традиций южнорусского импрессионизма, в Одессе плодотворно работал ученик К. Костанди Леонид Мучник (1896– 1966) («Одесса. Порт. Этюд», 1955 р. ), который воспитал целую плеяду талантливых художников новой генерации (К. Ломикин, О. Ацманчук, М. Тодоров). Продолжатели живописных традиций ОЮРХ, мастера пейзажного жанра Константин Ломикин (1924–1993) («В Крыму», 1953 г. ) и Владимир Литвиненко (1930-2011) («Одесский пейзаж», 1968 г. ) переняли и усовершенствовали секреты мастерства создания южнорусского пейзажа: камерность, лиризм, тонкие изысканы цветовые решения. В 1948-1949 годах в ОХУ выкладывал Михаил Тодоров (1915–1997) – авторлиричного за настроением пейзажа «На Днестре», 1984 г., который также был художником-новатором в середине ХХ века и заложил традиции современной живописи Одессы.

В период, обозначенный деятельностью шестидесятников и представителей андеграунда (нонконформистов) лицо одесской школы живописи формировали лидер «сурового стиля» Александр Ацманчук (1923-1974) («Голубой день», 1965 г. ) и Юрий Егоров (1926-2008) («Рыбацкие лодки», 1983, г. ), творчество которого стоит особняком от всех объединений. В раннем творчестве художника-экспериментатора Владимира Власова (1927-1999), который начинал со «строгого стиля» и со временем перешел к деформации и стилизации формы, переплелись реализм и импрессионизм предела ХІХ-ХХ веков, заимствованные от его учителя, наследника традиций плэнеров М. Шелюто («Дом», 1969 г. ).

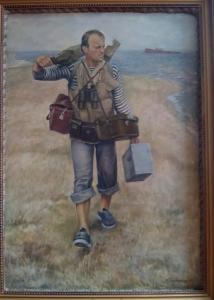

В 1970-х годах, в период новой активизации художественной жизни Одессы, известной как «тихое сопротивление», смело заявил о себе один из выдающихся представителей украинского трансавангарда Василий Рябченко (1954 г. р. ) («Молодой декоратор», 1985 г). Именно в 1970-1980-х годах начинается зарождение современного одесского искусства, которое впитало художественно-естетический опыт предыдущих поколений и обогатило его индивидуальной стилистикой. Художники обратились к личным переживаниям и размышлениям, сфокусировались на исследовании яркой индивидуальности. Эти черты с разной интенсивностью проявлены у автора больших картинных форм Сергея Белика (1953 г. р. ) («Натюрморт № 10», 1985 г. ), в экспрессивном художественном языке Николая Прокопенко (1945 г.р.) («В Библейском саду», 2004 г. ) и светловых модуляциях в пейзажах его дочери Татьяны Бродецкой (1975 г.р.) («Зимний вечер», 2005 г). В постимпресионистском ключе пишет ученица и дочь метра одесской живописной школы Альбина Гавдзинского Елена Гавдзинская (1954 г.р. ), но в раннем произведении «Найди свой остров. Оператор Александр Шалаев» (1985 г. ) она верна тональной живописи южнорусской школы, идее импрессионистической гармонии цвета и тона.

Творческие поиски представителей династий одесских художников показывают наглядно изменение художественных акцентов и одновременно непрерывность традиций одесской художественной школы на протяжении второй половины ХХ - началу ХХІ века. Это работы художника и педагога Григория Крижевско (1918-1992) «После грозы» (1973 г. ) и Светланы Крижевской (1946 г.р.) «Утро. Домик в овраге» (1992 г. ). Среди камерных произведений заслуживают внимания пейзаж Анатолия Кравченко (1956 г.р.) «Зима в Альпах» (1997) и цветочно-конхологичный натюрморт Галины Кравченко (1958 г.р.) «Фиалки и раковины» (2006 г. ). О широком признании одесской школы в Украине и вне ее пределов, ее открытости свидетельствует то, что от начала ее создания неместные художники стремились приобщиться к ее традициям (Г. Колосовский, В. Заборовский, В. Братанюк), а одесситы, которые выехали в вынужденную эмиграцию или в творческих поисках, прославили своим профессионализмом искусство других стран (И. Бродский, С. Химочка, О. Токарев). В данном ключе стоит вспомнить воспитанника ЛИЖСА, который в середине ХХ века приехал преподавать в ОХУ, Вячеслава Токарева (1917-2001) («Седнев. Майский вечер», 1976 г. ) и его сына, известного в мире художника-постмодерниста, сценариста и режиссера Александра Токарева (1949 г.р.) («Пожар в замке. Эскиз к х/ф «Каменный хозяин», 1984 г.), который плодотворно работает в Москве.

Среди тех, кто сегодня обогащает элементами художественной традиции одесской школы другие художественные круги, – черниговский мастер плэнерного пейзажа Леонид Заборовский (1967 г.р.), представленный полотном «Чугуев. Усадьба И. Ю. Репина», 2006 г. и петербуржский художник Василий Братанюк (1964 г.р.), среди вновь созданных работ которого есть портрет одного из наших земляков («Портрет солиста Ленинградской эстрады Николая Григорьевича Личка», 2013 г.) Творчество этих художников через взаимообогащение художественными достижениями разных школ способствует укреплению связи поколений и подчеркивает значение региональных ячеек в продвижении отечественного и европейского искусства конца ХІХ – начала ХХІ веков.

| Версия для печати Отправить по e-mail Обсудить на форуме |

| Просмотров : 9845 |

Добавить комментарий: